-

Par fab75du31 le 8 Décembre 2023 à 22:28

Amsterdam, 1er décembre 2023. Speech de Madonna.

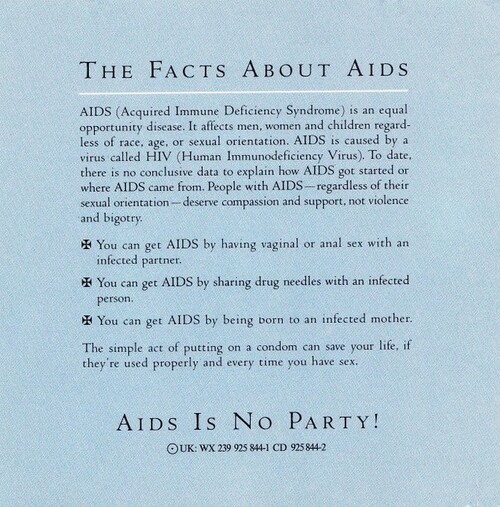

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale contre le SIDA.

Vous pensez à ça ? C’est important pour tout le monde ?

Peut-être que tout ça peut paraitre très lointain, peut-être que cela ne vous parle pas, on peut même penser que chaque jour est un jour de fête.

Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il n’y a pas de cure pour le SIDA. Les gens continuent de mourir du SIDA, vous savez ?

Quand j’ai débarqué à New York, j’ai eu la chance de rencontrer et devenir amie avec de nombreux magnifiques artistes, musiciens, peintres, chanteurs, danseurs, écrivains.

Et puis, un jour, ces gens ont commencé à devenir malades, et personne ne comprenait ce qui se passait. Les gens commençaient par perdre du poids, et puis ils tombaient comme des mouches. Ils allaient à l’hôpital, et là non plus personne ne comprenait ce qui était en train de se passer.

Les infos appelaient ça le « cancer gay », parce que ça sévissait principalement dans la communauté gay. Et ça, c’était une honte terrible. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez ça, maintenant, mais dans les premières années ’80 ce n’était pas cool d’être gay, ce n’était pas accepté d’être gay. Vous comprenez ça ou vous considérez juste vos droits pour acquis ?

Aujourd’hui, on peut se tenir debout et dire « je suis gay ».

Mais à l’époque, s’assumer était une action très brave et très courageuse.

Je ne sais pas si vous imaginez vraiment ce qu’a été, à cette époque où être gay était considéré comme un péché, comme quelque chose de dégoûtant, de voir soudainement une vaste portion de la communauté gay commencer à tomber comme des mouches.

Les gens mouraient partout. Et quand je dis qu’ils mouraient partout, je ne suis pas en train d’exagérer. Chaque jour je me réveillais et j’apprenais qu’un nouvel ami était touché. J’allais leur rendre visite, je m’assoyais sur le côté du lit pour les regarder mourir.

Et pendant ce temps, dans la communauté médicale personne ne voulait faire quoi que ce soit. Parce qu’ils disaient que ces gens méritaient de mourir. Oui, c’est ce qu’ils disaient.

C’étaient des temps affreux. J’ai personnellement perdu beaucoup d’amis bien aimés. J’aurais donné mes bras si j’avais pu trouver une cure pour leur permettre de vivre.

J’ai vu tellement de gens mourir, homme et femmes, enfants, hétéros, gays, etc. Parce qu’à cette époque le sang des transfusions n’était pas testé.

Les enfants aussi étaient ostracisés s’ils avaient le HIV. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c’étaient des temps dévastateurs. Pour moi, c’est comme si une entière génération avait été anéantie.

Et j’ai vu mon meilleur ami Martin en train de mourir. J’ai serré sa main, il souffrait énormément, il pouvait tout juste respirer, il voulait me chanter Maria Callas, Casta Diva. Et je lui ai dit, s’il te plait, Martin, laisse tomber. Et je regardais son esprit quitter son corps. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant « Live to tell », il est le premier visage qui apparait.

Et il y en a beaucoup d’autres après.

Mais je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez désolés pour moi. Je veux que vous sachiez à quel point vous êtes chanceux maintenant, à quel point vous êtes chanceux d’être vivants. Maintenant vous pouvez prendre un médicament et être protégés, c’est fou.

Et je me retiens chanceuse d’avoir moi-même survécu à cette triste époque.

Quand j’ai été à l’hôpital Saint Vincent à New York pour visiter des patients qui étaient mourants, leurs familles ne voulaient plus rien avoir affaire avec eux. C’était dans les années ’80.

Il y avait toute une salle dans laquelle il n’y avait que deux infirmières qui acceptaient de rentrer et de soigner ces malades. Car tout le monde disait « si tu touches une personne avec le SIDA, tu vas l’attraper ».

Et j’ai avance dans cette salle et j’ai vu tous ces hommes haletant leur dernier souffle, et tout ce qu’ils voulaient, c’était un câlin. Et j’ai marché entre les lits de beaucoup d’entre eux, et je leur ai fait des câlins. Et ils étaient dans un état de démence et ils pensaient que j’étais leur mère et ils disaient « Maman, merci d’être enfin venue ».

Je ne sais pas si cette scène, cette salle de spectacle est le bon endroit pour raconter ça, mais vous n’avez pas idée de ce que c’était pour tous ces personnes d’être laissés sur le côté, comme s’ils n’avaient pas d’importance, comme si leurs vies n’avaient pas d’importance.

Vous n’avez pas idée d’à quel point vous êtes chanceux maintenant, à quel point nous sommes chanceux.

Mais les gens peuvent être si cruels, vous savez ?

Et quand je suis revenue à la maison ce jour-là, après avoir visité cet hôpital, la presse était postée devant l’immeuble de mon appartement à Central Park West, et on m’a demandé : « Madonna, Madonna, c’est vrai que vous avez le SIDA ? ».

Je leur ai répondu : « Non, je me soucie juste des gens qui ont le SIDA ».

Il y a quelques années, j’ai écrit des livres pour enfants. Un jour, une femme s’est approchée de moi, elle est venue me parler et m’a dit : « Vous écrivez des livres pour enfants, vous avez des enfants, vous prenez soin des enfants, est ce que vous savez qu’il y a un pays en Afrique où plus d’un million d’enfants sont nés avec le SIDA ? ».

Et je lui ai dit : « De quoi parlez-vous ? ».

Et elle m’a parlé de ce pays appelé Malawi.

Et j’y suis allée, et c’était comme une histoire qui se répète. Je suis allée dans les hôpitaux, j’ai vu les corps empilés les uns sur les autres.

J’ai vu les gens mourir partout. Il n’y avait pas de médicament, aucun traitement, rien, pas d’antirétroviraux disponibles.

Des décennies plus tard, c’était comme voir l’histoire se répéter. Et c’est de cette façon que j’ai rencontré mon fils David, dont la mère était morte du SIDA, et tous mes enfants que j’ai adoptés au Malawi. Mes beaux enfants.

Une fois de plus, je ne vous raconte pas ça pour avoir votre compassion, je n’essaie pas de me faire mousser. Je veux juste parler de l’étroitesse d’esprit de certains gens. Et cela me rend malade, et cela devrait tous vous rendre malades aussi.

Où je veux donc en venir ?

Je veux juste honorer tous ceux que nous avons perdus à cause du SIDA, ceux qui vivent avec le SIDA, et ils sont nombreux.

Merci à la recherche médicale et aux gens qui ont consacré du temps à la sensibilisation.

Mais vous savez, à notre époque où nous avons accès à tant d’informations, l’ignorance n’a pas d’excuses. Si on peut mettre un terme à quoi que ce soit, que nous puissions s’il vous plaît mettre un STOP à l’ignorance !

Est-ce que je vous ai endormis ? Pensez-vous que j'allais terminer le spectacle de ce soir et ne pas parler de ça ?

La seule chose qui peut tous nous sauver, c’est la lumière qui nous fait briller, la lumière qui est dans chacun de nous. Nous devons la partager avec tout le monde. Alors, s’il vous plait, allumez vos lumières, s’il vous plait, allumez vos lumières, ne me faites pas supplier !

Son émotion lors de son discours était palpable par toutes et tous. Sa voix chevrotante lorsqu’elle évoque tous ces amis touchés par la maladie et décédés m’a ému. Ses mots semblaient venir directement de ses tripes. J’étais assez près d’elle, à quelques mètres à peine, pour voir qu’elle était tellement habitée par ses propos qu'elle en tremblait comme une feuille. J’ai même cru que la petite bouteille qu’elle tenait entre sa paume et son pouce allait se fracasser au sol. Je la voyais si menue, si fragile, elle était si émouvante à cet instant.

J’ai envie de la croire sincère. En fait, je trouve que plus elle vieillit, plus elle devient humaine et touchante. Et sincère.

Elle demande qu’on allume les torches de nos portables.

« Ne me faites pas vous prier ! » elle nous encourage

A cet instant, la salle est illuminée par des milliers de lumières de portables. C’est beau et terriblement émouvant.

Et là, elle chante « I will survive » juste avec un accompagnement de guitare, elle chante avec le public :

https://www.youtube.com/watch?v=AMimoWTyJfM 3 commentaires

3 commentaires

-

Par fab75du31 le 5 Novembre 2023 à 20:04

Mercredi 16 septembre 2015.

En ce milieu du mois de septembre 2015, pour fêter mes 33 ans, j’ai cassé ma tirelire et je me suis offert une petite folie. Un rendez-vous au Madison Square Garden à New York avec Madonna et 20.000 autres Rebel Hearts.

— Tu chanteras et tu danseras pour deux, mon Nico, m'a lancé Elodie, ma cousine adorée, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester avec sa petite famille.

— Tu lui passeras le bonjour de ma part, m’a glissé Stéphane, mon pote adoré, qui n’a pas pu m’accompagner, préférant rester auprès de son chéri.

Pour mon séjour en solo aux USA, l'idée de loger chez l'habitant me paraît d’emblée agréable. Sur Internet, je survole les annonces et je finis par tomber sur une offre qui retient mon attention. Situé entre Lower Manhattan et East Village, un loft bordé par une immense baie vitrée avec vue imprenable sur le skyline de la Grande Pomme.

Je clique sur l'annonce. Entre la photo principale, avec vue sur le séjour, et la description du logement, un petit rond avec un selfie des proprios. On y trouve une petite brune, Betty. Mais, surtout, surtout, surtout, un très charmant Justin. Un p’tit con à casquette avec des airs de p’tit branleur sexy en diable.

Je clique sur la photo, ça l’agrandit un peu. Le mec a vraiment l'air grave bandant dans son t-shirt blanc avec une échancrure plutôt affolante.

Ce n'est pas le logement le plus abordable. Mais, entre la vue imprenable sur New York et la bonne petite gueule de Justin, mon choix est vite fait. J’ai envie de le voir de près, ce p’tit branleur.

Après un voyage d’une quinzaine d’heures, Blagnac et Paris me semblent très loin derrière moi, appartenant presque à un autre monde, à une autre vie. Un autre monde et une autre vie qui s’effacent complètement de ma mémoire lorsque le profil vertical et minéral de New York se dessine au-delà de l'immensité d'eau et de ciel, première vision de terre et de civilisation depuis de longues heures. La première fois qu'on arrive à New York par les airs, avec un beau soleil, c’est le genre de spectacle qui marque l’esprit.

Les gratte-ciels semblent m’ouvrir les bras, comité d'accueil silencieux et majestueux devant lequel je me sens tout petit. Car cette ville dégage une impression de grandeur, de toute puissance. A vrai dire, c’est plutôt une illusion, qui frappe le regard mais qui ne trompe plus l’esprit. Car l’illusion s’est évaporée un matin d’il y a 14 ans, jour pour jour, lorsque deux avions, en modifiant leurs trajectoires sous la contrainte terroriste, ont modifié à tout jamais celle de cette ville et du monde entier.

Je me souviens du regard sonné de Charlène lorsqu’elle nous avait annoncé ce qui était en train de se passer, alors que Jérém et moi étions venus lui annoncer qu’il partait jouer à Paris. Je me souviens de notre excursion à Gavarnie juste avant, des longues minutes passées dans ses bras sur la butte devant la grande cascade. Je me souviens de ces jours où j’avais été fabuleusement heureux, alors que le monde était en train de basculer.

L’aéroport JFK se profile à l'horizon, matérialisé par des centaines d'avions garés en grappes autour des nombreux terminaux.

A New York, comme à Toulouse et à Paris, il fait encore chaud en ce mois de septembre. Alors, Blagnac, Orly, Charles de Gaulle ou JFK, c’est le même combat. Les halls d’aéroport sont des concentrés massifs de mâles. Des bruns, des blonds, des châtains, des poilus, des imberbes, de toutes les races, de tous les âges, de toutes les provenances, de toutes les catégories – les petits cons insolents, les mâles affirmés et virils, les jeunes papas sexy, les baroudeurs, les métrosexuels, les « plutôt nature ». Des mecs beaux, sexy, impertinents, ou simplement touchants, attirant tour à tour mon attention au travers de quelques éléments visuels – une belle petite gueule, un corps bien bâti, ou bien un physique plus ordinaire mais à l’intense sensualité, un brushing insolent, un t-shirt bien porté, un débardeur aux bretelles divinement tendues sur des épaules dénudées – ou d’éléments olfactif – une note de parfum qui traîne sur le passage d’un beau garçon et qui vrille instantanément mes neurones. Des mecs dont les attitudes masculines – une façon de se tenir, de marcher, de mâcher un chewing-gum, un regard charmeur, un autre viril – sont souvent inconscientes. Et justement pour cela, terriblement émoustillantes. Un nombre incalculable de beaux mecs défile sous mon regard émerveillé, et très vite saturé. Au bout de quelques secondes, je ne sais plus où donner du regard, et du désir.

Tous ces mecs sont autant de coups de poing reçus dans mon ventre, autant de frustrations à digérer. Car tous ces destins de bogoss me sont inaccessibles. Leurs vies resteront à jamais mystérieuses et secrètes, et les dizaines de questions qui assaillent mon esprit à leur sujet resteront sans réponse. C’est cette frustration, aussi douloureuse soit-elle, qui rend justement ces petits instants si furieusement magiques.

Un ami m’a dit un jour que New York s’apprivoise en émergeant du métro. En provenance de JFK, je suis son conseil avisé. Je sors du « subway avec la chanson « Ray of light à fond dans mes écouteurs.

Et comme dans le clip de la chanson, une multitude de New-Yorkais semble défiler autour de moi et s’agiter dans un flux ininterrompu et frénétique qui me donne le vertige. Les gens, comme le liquide vital circulant dans les veines souterraines d’une ville monstre. C’est la vie à 1000 à l'heure, celle qu’on s’imagine régner dans cette ville qui ne dort jamais.

Je reste immobile à côté de la sortie de métro pendant un petit moment, comme pour m’imprégner de cette folle dynamique, ou plutôt pour m’y habituer, pour redescendre du choc provoqué par toute cette énergie, cette animation, cette hétérogénéité raciale et culturelle, cette diversité par rapport à la France. Un garçon passe, et un autre, et un autre encore, tous plus beaux et sexy les uns que les autres. Mon cerveau est assailli par une telle quantité de stimuli qu’il n’a presque plus de ressources pour détecter et apprécier le Masculin, pourtant son intérêt majeur.

Les chansons de l’album « Confessions on a dancefloor s’enchaînent dans mes écouteurs pendant que je me promène dans la ville.

A Central Park, je marche en cadence sur le rythme entrainant de « Hung Up ».

A Times Square, j’enchaîne avec « Sorry ».

Au Madison Square Garden, je me laisse emporter par « Let It Will Be ».

A l’Empire State Building, « Forbidden Love » enchante mes pas.

L’énergie de New York est comme une ivresse qui me cueille dès le premier verre, ça monte à la tête très vite. Plus je la découvre, plus j’ai envie de m'imprégner de cette ville, de sa modernité, de son hétérogénéité, de ses contradictions.

Mais pour l’heure, le décalage horaire ne me rate pas. En milieu d’après-midi, qui serait déjà très tard le soir en France , je ressens un énorme coup de fatigue. J’ai besoin de manger un bout et de me poser. Le rendez-vous au Madison approche, j’ai besoin d’être en forme.

Je cherche l’immeuble, l’étage, l’appart. Je sonne, la porte s’ouvre sur un magnifique espace de vie empli de lumière. L’endroit est exactement comme sur la photo, le séjour longé par une immense baie vitrée ouverte sur les gratte-ciels.

Oui, la porte s’ouvre, et je suis reçu par toi, P’tit con. Toi aussi, tu es presque comme sur la photo… mais en dix fois mieux ! Je t'avais trouvé mignon sur l’annonce. Mais là, en vrai, tu es carrément canon !

En sortant de l’ascenseur, juste avant de sonner à ta porte, j’écoutais « Beautiful Stranger » une chanson qui dit :

Haven't we met/Ne s'est-on pas déjà rencontrés

You're some kind of beautiful stranger/Tu es une sorte de bel inconnu

You could be good for me/Tu peux être bon pour moi

I have the taste for danger/J'ai le goût du danger

Et je trouve que cette chanson te sied à merveille. Tu as 22, 23 ans max. Et tu es sexy, terriblement, dangereusement sexy.

En cette belle et chaude journée, tu te balades torse nu dans l’appart, et tu es assez à l’aise avec ta demi-nudité pour aller ouvrir la porte à un inconnu dans cette tenue, pour lui laisser découvrir et apprécier un parfait exemple de physique de p’tit con. Un torse élancé mais tout en muscles, des épaules joliment bâties, des pectoraux sculptés et imberbes entre lesquels se balade une longue chaînette de mec, des abdos délicieusement saillants d’où prend naissance une fine ligne de poils bruns qui disparaît dans un short gris style molletonné. Ce dernier laissant non seulement dépasser l’élastique d’un boxer blanc de marque, non seulement apprécier la naissance d’un pli de l'aine saillant, mais également deviner une belle bosse sur le devant. Ta peau a l’air fabuleusement douce.

Et pour couronner le tout, tu as une jolie petite gueule d’ange sexy en diable, un visage aux traits parfaits sublimés par cette touche de perfection, une petite barbe d'une semaine taillée avec soin.

Tu es beau par nature et insolemment sexy par choix délibéré. Ça n’expliquerait pas autrement ce look « torse nu totalement décomplexé », ou cette putain de casquette vissée à l'envers et très haut sur la tête, couvrant juste le sommet de ton crâne et dégageant en grande partie tes cheveux châtain clair coupés presque à blanc. Ou encore, ce parfum de mec à l’essence poivrée, entêtante, qui se dégage de toi. Ou encore, détail qui finit de m’assommer, cette insolence, cette canaillerie permanentes dans ton regard.

Petit mec, tu pues le sexe à 100 mètres à la ronde. Ton regard pénétrant, ton physique insolent, ton attitude de bogoss branleur sont une pure provocation, une tentation cruelle pour ceux qui aiment les beaux garçons. Ça prend aux tripes. Le désir que tu inspires est violent, brutal, brûlant, déchirant.

Face à ton attitude de p’tit branleur effrontément sexy, un peu trop sûr de toi, de ton physique, de ton charme et, certainement, de ta queue aussi, face à cette belle insolence, cette effronterie, cette insouciance, cette inconscience, cette assurance qui est l’apanage de celui à qui la vie n’a pas encore eu l’occasion d’apprendre l’humilité, je ressens en même temps l’envie de te gifler pour tenter de calmer ton arrogance et l’envie encore plus brûlante, encore plus violente, encore plus irrépressible, de te calmer par le plaisir, de te faire jouir jusqu’à ce que tu demandes grâce.

Te faire jouir, c’est juste une nécessité impérieuse.

Oui, le « p’tit con », en tant que catégorie « Mâle junior » est capable de nous mettre devant bien de contradictions.

— Hi ! je te salue, beau New-Yorkais.

— Hi ! tu me réponds, tout en m'offrant une bonne poignée de mec et un sourire des plus canaille.

Ça ne fait qu’une poignée de secondes que je suis devant toi, et ça y est, je viens de perdre tous mes moyens. Car tu me rends dingue !

Tu me fais la visite de l'appart, tu me conduis jusqu'à ma chambre, tout en me donnant quelques consignes en anglais que je tente de capter tant bien que mal.

Ta copine n’a pas l’air d’être là, et je n’ai même pas envie de te demander où elle est, si elle va revenir bientôt. Je suis tellement bien ici, seul avec toi.

Puis, tu t’éclipses. Tu viens de disparaître de ma vue et déjà tu manques à ma vue. Envie furieuse de toi, Justin, envie de savoir comment t’es monté, mais surtout envie violente de te donner du plaisir.

Je me demande ce que ça doit faire de s’occuper d’un mec comme toi, de te donner tout ce que tu demanderais, réclamerais, exigerais, de te sentir prendre ton pied. Je me demande comment un parfait p’tit con comme toi se comporte au lit.

Un quart d’heure plus tard, je m'installe dans un fauteuil du séjour. J’ai envie de profiter du soleil qui filtre au travers des baies vitrées et qui chauffe ma peau, ainsi que de la vue sur la puissance verticale de la ville.

Mais comment me détendre, comment me vider l’esprit en profitant de la vue, alors que toi, p’tit con, tu reviens dans le séjour et promènes ton insolente jeunesse devant moi, toujours torse nu, toujours avec cette sempiternelle casquette qui te donne une allure de figurine Playmobil en version méga sexy.

Alors, comment me contenter de mater un paysage de béton et de verre alors qu’un magnifique paysage d’abdos et de pecs happe mon regard et hante mon esprit ?

Ta présence me trouble. Et pourtant, lorsque tu disparais à nouveau dans le couloir, je n’arrive pas davantage à profiter du paysage. Car la vue perd bien de son charme sans ta présence dans mon horizon.

Je me dirige vers ma chambre. En fait, je te piste. La porte de la tienne est entrouverte. Et toi, p’tit con, tu es en train de faire des pompes à côté du lit.

Je me fige à te regarder, happé par la vision de tes muscles en tension, sous l’effet du travail et de l’effort. Tu tournes la tête, nos regards se croisent. Soudain, je suis mal à l’aise, je voudrais trouver la bonne réplique pour justifier mon regard, ma présence, pour te féliciter pour ta plastique de fou sans trahir mon désir brûlant. Bien évidemment, les mots me font défaut. Pourtant, dans ma tête, c’est la fête. Alors, je me contente de te sourire, avant de me réfugier dans ma chambre.

Allongé sur le lit, dans la pénombre, ton image n’a de cesse de me hanter. Tu as l’air d’un petit mec du genre plutôt glandeur, qui se laisse vivre, qui sait profiter, dans tous les sens du mot, un mec qui ne fait pas grand-chose de sa vie. Je ne sais pas quelle définition te correspond le mieux, je crois que « p’tit branleur sexy » te va comme un gant. Et cette idée m’excite grave…

Grâce à toi, Justin, cet après-midi j'ai eu droit à quelques moments de bonheur. L’irrésistible fraîcheur de ta p’tit contitude provoque en moi un désir viscéral, déraisonnable, irrépressible. Ton physique de p’tit con, ta belle petite gueule, ton regard, ton sourire, ta simple présence, tout chez toi pétille d’une jeunesse ravageuse. Quand on te regarde, on se dit que ta jeune virilité ne doit avoir ni plus ni moins que le goût du bonheur.

Et de surcroît, un p’tit con comme toi n’est jamais à court de surprises. La première m’attend lorsque je me rends aux toilettes. Lorsque je pose la main sur la poignée de la porte, celle-ci s’ouvre toute seule, et je me retrouve face à toi. Pendant une fraction de seconde, je croise ton regard, ce regard jamais dépourvu d’une petite étincelle canaille. Tu es un sacré charmeur, petit Justin !

Je suis à moins d’un mètre de ton torse et ton parfum remonte par mes narines et met direct mes neurones en PLS.

Tu avances, tu passes devant moi tout en te tripotant je ne sais quel élément de ton service trois pièces au travers du tissu molletonné. C’est toujours fascinant de réaliser à quel point certains mecs ne semblent pas se rendre compte à quel point le fait de se tripoter le paquet de la sorte peut donner des sueurs autour d’eux.

Mais côté « surprises », le meilleur reste à venir. Ça se passe en fin d’après-midi, lorsque je me dirige à nouveau vers ma chambre. Je pose la main sur la poignée, et voilà que la porte s’ouvre toute seule. Pas celle de ma chambre, mais celle juste à côté, celle de la salle de bain.

Toi, bel étalon, tu apparais dans un nuage de vapeur sentant le gel douche et le deo de bogoss. Tu apparais évidemment torse nu, la peau et les cheveux encore humides, juste couvert d’une serviette nouée autour de la taille. Lorsque tu captes mon regard sur toi, tu me lances un petit sourire plein de malice qui ferait fondre un glacier. J’ai l’impression que tu as compris que je te kiffe un max et que tu me nargues, que tu me provoques, que tu t’amuses avec moi. Tu veux ma peau ! Je sens que ma santé mentale vacille.

Tu continues ton chemin, je te regarde traverser le couloir et disparaître dans ta chambre. Mon cœur alterne emballements à répétition et ratés soudains.

Avant de me rendre dans ma chambre, je ne peux résister à la tentation d’un détour par cette salle de bain que je soupçonne de receler un univers de bonheur absolu après qu’un p’tit con comme toi ait pris sa douche.

La pièce est en effet saturée de vapeurs et d'un intense parfum de propre et de mec sexy. Ici, tout me parle de toi, qui étais à poil, juste là, un instant plus tôt.

Je me prends à imaginer tes gestes quotidiens et intimes dans sa salle de bain. Tu te dessapes, tu poses ton boxer et ton t-shirt recelant ses bonnes petites odeurs de la journée. Tu passes sous l’eau, te savonne, l'odeur du gel douche imprègne ta peau. L’eau coule entre tes pecs, glisse sur tes abdos, sur ton sexe. Tu te caresses peut-être sous l’eau, tu te fais peut-être même plaisir jusqu’au bout.

Tu sors de ta douche tout propre, tout frais, auréolé de ta sexytude aveuglante. Tu te sèches. Tu te postes devant ton miroir, tu vaporises copieusement ta peau avec ton déo. Sous les aisselles, sur le torse, laissant autour de toi une fraîcheur entêtante qui envahit la pièce et flotte longtemps dans l’air après ton passage. Tu te coiffes, tu t’habilles. Tant d'images, de scénarii mille fois joués dans ma tête, mettant en scène nombre de ces p’tits cons à hurler qui, comme toi, me rendent dingue.

Lorsque je reviens dans le séjour, tu es installé sur le canapé, devant la télé, toujours torse nu, mais tu portes un nouveau short molletonné. Tenue réglementaire de bogoss, quoi.

Je m’installe sur « mon fauteuil » et, pendant que tu zappes entre mille chaînes, je suis hypnotisé par ta présence. Tes vingt ans m'éblouissent, tes oreilles fines me donnent une furieuse envie de les lécher, de les mordiller.

Je voudrais te parler, mais de quoi ? Mon anglais n’est pas assez bon pour tenir une conversation, et je suis sûr que même si c’était le cas, tu ne serais pas intéressé par ce que j’aurais à te raconter. Même mes questions te sembleraient nazes.

Finalement, contre toute attente, c’est toi qui te charges de rompre la glace.

Tu me demandes d’où je suis en France, et ce que je viens faire à New York. Je suis heureux que la conversation soit engagée. Je te parle de Toulouse, tu me dis « You came from Toulouse, so are you a looser ? ». Je t’explique que je viens pour le concert de Madonna. « Old singer », tu commentes, tout en entonnant quelques mesures de son dernier grand éclat en date auprès du grand public, datant d’il y a dix ans déjà, « Hung Up ».

Je t’en foutrai des Old Singer, saleté de p’tit con !

La conversation se poursuit autour des sites incontournables de la ville. Tu me parles, je ne comprends pas tout, je t’écoute, je te mate, je bous de l’intérieur. Plus je t’écoute, plus je trouve qu’au-delà de ta sexytude bouillante, tu es touchant. Ton débit de parole est lent, ton timbre, assez doux. Malgré la barrière d’un anglais que je suis loin de maîtriser correctement, je ressens dans ta voix un délicieux mélange des vibrations viriles et d’intonations transpirant un je-ne-sais-quoi d'enfantin.

Par moments, tes mots semblent même laisser transparaître une certaine naïveté, ou candeur, tes attitudes, une forme de timidité et de fragilité. Comme si tu n’étais pas aussi sûr de toi que tu le prétends en exhibant sans réticences ton corps de fou.

Ton zapping prend fin et notre conversation aussi. Tu mates une émission sans intérêt.

Quand je te regarde, affalé contre le dossier du canapé, les cuisses un tantinet écartées, le bassin bien vers l’avant, l’élastique du boxer qui dépasse outrageusement du short, le bras levé, le coude plié, la main entre la tête et le dossier du canapé – m'offrant ainsi une vue magnifique sur ton aisselle légèrement poilue, sur tes tétons saillants, sur ta peau lisse, musclée, parfumée – ton entrejambe pratiquement offert, la bosse qui se dessine de façon insolente, qu’est-ce que je donnerais pour te sucer, là, tout de suite, sur le canapé !

Tu fixes l’écran de la télé avec un regard intense, concentré, tu es sexy à tomber. J’ai envie de promener ma langue sur chaque centimètre carré de ta peau.

Je ne peux pas renoncer à immortaliser une telle splendeur mâle. Je ne t’aurai pas, beau Justin, je ne te ferai pas jouir comme tu le mérites, mais je t’amènerai « dans mes bagages », et je t’inviterai dans mes branlettes.

J’étudie donc la stratégie pour capter l’instant d’éternité. Le reportage photo « Tranche-de-vie-de-bogoss » est une opération risquée mais très stimulante. Une action délicate, nécessitant une bonne dose de patience et de discrétion. Il faut capturer l’animal à son insu, pour que le naturel, composante majeure de son charme, soit préservé. Il faut à tout prix éviter d’attirer l’attention du spécimen si on veut mener le hold up photographique à bon port. Et, accessoirement, si on veut éviter de prendre sa main dans la gueule.

Hélas, j'ai beau y mettre toute ma discrétion. Tu tournes la tête pile au moment où je prends le plus de risque pour obtenir un bon cliché.

Ton regard fixe et interrogatif, noir et hostile, se fige alors dans l'écran du téléphone. Et mon sang se fige lorsque je t’entends me lancer, sur un ton plutôt « mec des cités à la sauce new-yorkaise » :

— What the fuck are you doing ?

Euh… qu’est-ce que je suis en train de faire ???

— No… nothing… je bégaie.

— T’étais en train de me prendre en photo ? tu aboies dans ton anglais américain bien serré, le ton entre interrogateur et accusateur.

Dans ma tête, c’est le tsunami. Je panique. Comment me sortir de ce pétrin ? Impossible de nier l'évidence, je me suis fait gauler. Alors, autant jouer cartes sur table. Tu ne vas quand même pas me péter la gueule. Je sais que j’ai pour moi l’arme ultime de la dissuasion des années Internet, le commentaire client. En moins de 100 caractères, je peux pulvériser ta réputation.

— Si, je te prenais en photo ! j’admets calmement.

— Why ? Pourquoi tu me prenais en photo ? tu me questionnes, ta voix passant rapidement d’un ton accusateur à un ton plutôt agressif.

Et toujours cette chanson qui trotte dans la tête…

If I'm smart then I'll run away/Si j'étais futé je m'enfuirai

But I'm not so I guess I'll stay/Mais je ne le suis pas donc je pense que je vais rester

Heaven forbid/Surtout pas

I'll take my chance on a beautiful stranger/Je vais tenter ma chance avec un bel inconnu

— Parce que tu es vraiment sexy, je me sens à l’aise pour te répondre.

— Espèce de pédé !

Voilà ton commentaire de p’tit con.

— Oui, je suis pédé. Et les mecs comme toi, ça me fait craquer, j’enfonce le clou. J’ai l’impression de ne plus avoir de limites.

— Rien à foutre, moi je n'aime que les nanas !

Voilà ta conclusion sans appel.

— Ça, j'en suis sûr, c'est bien pour ça que tu me plais autant, je te cherche.

Pas de réaction de ta part. Ton regard est toujours rivé sur l’écran télé. Au point où j'en suis, je décide d'y aller cash, en espérant employer les bons mots dans une langue qui n’est pas la mienne.

— Et je pense que je saurais te faire des choses que les nanas ne t’ont jamais fait…

— Sans façon, tu me lances, toujours sans quitter l’écran télé des yeux.

— T'as jamais eu envie de coucher avec un mec ? je te provoque.

— Tu me prends pour qui ? tu réponds sur un ton agacé, en posant à nouveau ton beau regard noir sur moi, fulminant comme un ciel d’été avant l’orage.

— Tu as tort… tu pourrais kiffer ce que je pourrais te faire ! je trouve le cran de te renvoyer.

— Je ne crois pas, non, tu assènes sèchement, en zappant mécaniquement sur la télécommande.

— Je n’ai pas pris de photo, t’inquiète, je tente de calmer le jeu.

Je m’efforce de ne rien montrer, mais cette petite confrontation m'a bien secoué. J'en tremble carrément. Je déteste la confrontation, je suis du genre plutôt à éviter le conflit. Et me prendre le chou avec un mec, en anglais, ça me fait encore plus bizarre.

Après quelques interminables instants de silence, tu allumes ta console et tu lances un jeu vidéo du style « je suis l’arme à recharge illimitée qu’on voit en bas de l’écran et je tire sur tout ce qui bouge ». Typiquement, un jeu vidéo de p’tit con.

Je te regarde malmener la manette sans fil, l’orienter dans l’espace devant toi pour provoquer des mouvements à l’écran. Perso, je n’arrive pas à comprendre comment on peut cramer son temps de cette façon. Même si je n’avais rien à faire de mes journées, je trouverais toujours plus intéressant pour employer mon temps que de jouer à un jeu vidéo, notamment de ce style, où l’on ne fait que dégommer tout ce qui bouge.

En revanche, te regarder jouer, toi, te voir happé par le jeu, te voir te défouler, ça c’est une activité à laquelle je pourrais me consacrer pendant des heures. Avec ton torse nu, tes pecs et tes abdos saillants, ta peau douce, ta chaînette de mec, ta casquette vissée à l’envers sur ta tête, tout pris par ton jeu, tu me renvoies illico à la toute première révision avec Jérém, lorsque, après m’avoir dépucelé et baisé de partout, il m’avait lancé, avant que je quitte l’appart :

« Pas un mot à personne de ce qui s’est passé aujourd’hui, compris ? Sinon, je te défonce ».

— Tu veux jouer ? je t’entends me lancer, me tirant ainsi des assauts de la nostalgie.

Sans attendre ma réponse, tu me tends une manette, sans pour autant quitter l’écran des yeux.

— Tu ne veux pas plutôt jouir ? je crame d’envie de te demander du tac-au-tac.

Hein ?!?!?! Qui, moi ? Jouer à un jeu vidéo ? Est-ce que j'ai la tête d'un mec à jouer à des jeux vidéo ? Je n'ai jamais eu envie de mettre les doigts sur une manette, et je ne suis même pas sûr d'avoir assez de doigts pour maîtriser toutes les touches !

— Je ne sais pas jouer à ces trucs-là ! j’avoue, terrorisé à l’idée de me ridiculiser devant un petit mec de dix ans mon cadet.

— Who cares, man ? Just play ! On s’en fout… joue ! tu m’ordonnes.

— Tu vas me mettre une raclée ! je te balance, tout en me retenant de justesse de te balancer qu'il y a d'autres raclées bien plus agréables à recevoir de la part d’un mec comme toi.

— Joue, je te dis ! tu insistes sur un ton de plus en plus appuyé, te penchant vers moi pour mettre la manette carrément entre mes mains. Ton deo de p’tit con me percute à nouveau de plein fouet. Comment veux-tu que je me concentre au jeu, après avoir sniffé ton odeur ?

Et là, j’ignore comment c'est sorti, mes mots mes surprennent en même temps qu’ils glissent de mes lèvres :

— Ok, je joue. Mais après je te suce !

— Win, first ! je t’entends lâcher, un petit sourire lubrique au coin des lèvres.

Gagne, d’abord.

Putain ! Soudain j’ai l’impression que dans ta tête tu as déjà fait un pas vers le grand saut. Que tu envisages désormais de déroger à ta règle « je n’aime que les nanas ». J’ai l’impression que tu as déjà envie de ce que je te propose.

— Je vais gagner, t’inquiète ! je bluffe, enivré par cette petite ouverture de ta part.

— Jamais de la vie, tu es trop vieux pour ça, tu ricanes.

Je sais que je n’ai aucune chance de gagner. Et que je ne gagnerai donc pas mon « pari ». Mais tant pis. Ce début de complicité avec toi, magnifique Justin, m’enivre déjà.

— P’tit con, va ! je te balance, tout en m'installant à côté de toi et en frôlant ta main au passage. Premier contact physique avec toi, p’tit con, depuis ta poignée de main à mon arrivée. Contact fugace entre les bouts de nos doigts, frottement léger, mais frisson intense pour moi, comme une décharge électrique qui se propage dans tout mon corps.

Tu relances le jeu, tout en m’expliquant le fonctionnement en trois mots. Enfin, deux mots : Tu + tires !

Le jeu défile, sans que je sache vraiment ce que je suis censé faire. J’appuie sur toutes les touches, je me trouve gauche, maladroit, je ne sais même pas si je suis en train de marquer des points ou d’en perdre.

Je ne sais pas pendant combien de temps nous jouons à ce jeu de massacre. Ce que je sais, c’est que lorsque mon regard tombe sur les scores, ma surprise est immense et mon incrédulité totale en constatant que le mien est plus élevé que le tien. De son côté, le compte à rebours n’affiche plus que quelques secondes. La victoire est à portée de main, la pipe aussi ! Bien sûr, je suis conscient que tu es toujours en mesure d’annuler notre « pari », que tu peux avoir changé d’avis, ou juste avoir joué avec moi. Peut-être que cette pipe n’a même jamais été envisagée dans ta tête.

Mais il faut que j’en aie le cœur net, il faut à tout prix que je garde mon avantage. Je continue d’appuyer comme un malade sur le bouton qui me sert de gâchette. Et lorsque « Game Over » s’affiche enfin en grand en haut de l’écran, mon côté de l’écran clignote en bleu et affiche « Winner ».

— J’ai gagné ! je triomphe.

— Je n’ai pas trop fait d’effort pour gagner non plus, tu me mets à l’aise direct.

— Tu as vraiment envie que je te suce, alors !

Une bonne flamme lubrique embrase désormais ton regard. Tes mots, ton attitude et tes gestes dévoilent tes envies.

Tu poses ta manette sur la table basse, tu écartes un peu plus les jambes, tu glisses ta main dans le tissu molletonné, tout en me balançant, le regard rivé dans le mien :

— Tu veux la voir, n'est-ce pas ?

— Depuis que j’ai vu ta photo sur le site, j’y vais franco.

— Et tu veux la sucer, tu enchaînes, l’air de plus en plus assuré, de plus en plus maître de la situation, de plus en plus excité.

— Oui, autant que tu veux te faire sucer, je me lâche.

Décidément, cette chanson semble écrite sur mesure pour toi…

I looked into your eyes/J'ai regardé dans tes yeux

And my world came tumbling down/Et mon monde s'est effondré

You're the devil in disguise/Tu es le démon déguisé

That's why I'm singing this song/Voilà pourquoi je chante cette chanson

Toi, petit démon à la gueule d’ange, déguisé en jeune mec charmeur et sexy, toi, tentation irrépressible, ravageuse !

Ton regard est celui du serpent au jardin d’Eden, ton corps le fruit défendu. Comment je la comprends, à cet instant, cette conasse d'Ève. Mon Paradis pour « croquer » dedans.

— Les pédés comme toi ont besoin de la queue d'un mec pour prendre leur pied, tu surenchéris.

Tes mots de petit macho me chauffent à bloc, tout en m’inspirant une impression de déjà entendu, faisant appel à des souvenirs liés à des jours lointains, dans l’espace et dans le temps. Comme ils sont lointains, et en même temps si proches, car toujours en moi, dans mon cœur, la rue de le Colombette, et l’année 2001 ! A croire que, au-delà de l’espace et du temps, l’espèce « p’tit con » possède un vocabulaire spécifique qui transcende les langues.

— C’est tellement ça, je me livre sans résistance, sans honte aucune.

Je ressens ton désir de me voir soumis à ta domination de jeune mâle. Alors, je décide d’assumer mes envies à 100%.

— Je suis sûr que tu vas kiffer ce que je vais te faire !

— Du style ? tu me lances, l’air intrigué.

Ta question me donne un bel avantage, un avantage inattendu, et me fait pousser des ailes.

— Une vraie pipe, pour commencer !

Car tu n’es vraiment qu’un p’tit con à faire jouir d'urgence.

— Tu ferais mieux de venir sucer avant que je change d'avis ! tu me lances, l’air de t’impatienter, alors que ton érection se manifeste désormais très nettement sous le tissu molletonné.

— Tu veux faire ça ici ? je m’inquiète.

— Elle ne te plaît pas la vue ? fais-tu, décontracté au possible.

— On ne risque pas d’être surpris par ta cop…

— Elle n’est pas là, tu me coupes net, avant d’enjoindre sur un ton péremptoire :

— Suce !

Je viens de me glisser entre tes cuisses, je suis enfin là où j’ai le plus envie d’être au monde, à genoux devant toi, p’tit branleur sexy. J’approche mon visage de ton short jusqu’à poser carrément mon nez sur cette belle bosse proéminente. Et j’ai l’impression de sentir l’odeur de ta teub à travers le coton.

Je tire un bout de la cordelette nouée juste en dessous de ton nombril. D’un geste très naturel, tu lèves le bassin pour mieux laisser glisser le short et le boxer le long de tes cuisses.

Le voilà le Saint des Saints de ta virilité, cette belle queue s’érigeant au-dessus d’une délicieuse touffe de poils châtain clair.

Je ne peux résister plus longtemps à l’envie de la prendre en bouche et de commencer à te pomper. Je te suce avec désir, avec entrain, j’ai envie de te montrer que tu as eu raison de te laisser aller, et j’ai envie en même temps de te remercier de me faire ce cadeau.

Tu as gardé ta casquette sur la tête et j’aime ça, que tu gardes ta casquette de Playmobil bandant pendant que je te suce. Je sens ton regard sur moi, et j'aime ça aussi, que tu me regardes à genoux, accroupi entre tes jambes, pendant que j’œuvre pour t’offrir le plaisir que tu exiges.

Non, je n’arrive pas à croire que tu m’aies laissé gagner pour gagner une pipe au passage, l'air de rien. « Je n’aime que les nanas ». C’est ça, p’tit con, à d’autres !

Ta respiration joue désormais la partition de ton excitation. Tu fermes les yeux, tu lèves la tête vers le ciel, tu ouvres la bouche à la recherche de ton souffle, coupé par le plaisir. Tu profites désormais sans vergogne des talents de ma langue et de mes lèvres.

Ma main te branle et ma langue fait des « 8 » bien appuyés sur tes bourses, et ça aussi, tu as l’air de bien apprécier.

Je descends vers ton entrecuisse, et tu me laisses faire. Du moins jusqu’à ce que ma langue effleure l’entrée de ta raie. Tes mains se posent alors sur mes épaules, elles me retiennent fermement.

Alors, quoi ? T’as peur de … ? De ne pas aimer ? Ou, au contraire, de trop aimer ?

A croire que là aussi, au-delà de l’espace et du temps, lorsque la p’tit contitude est confrontée à ses fantasmes et à ses envies les plus refoulées, les réactions demeurent immuables.

Le fait est que tu DOIS goûter à ça, beau New-Yorkais, c’est obligé, et tu dois y goûter aujourd’hui même, et ça doit être moi et personne d’autre l’artisan de ce bonheur qui t’attend ! Je force avec mon buste et j'arrive enfin à effleurer ta raie avec le bout humide de ma langue. Et là, presque instantanément, comme lorsqu’on tape le bon code sur un clavier et qu’une porte s’ouvre, tes bras cessent toute résistance. Je te vois te détendre, puis attendre, offert, impatient.

Non seulement ta résistance cesse, mais très vite tu écartes un peu plus tes jambes, tu ouvres grand tes cuisses, tu laisses glisser tes fesses bien au bord du canapé, même un peu dans le vide. Ton corps tout entier œuvre pour me dégager la voie. Tu es désormais complètement offert à ma langue, sans limites et sans pudeur.

Alors j’y vais franco. Avec mes deux mains, j’écarte tes fesses et avec ma langue j’y vais de plus en plus fort, de plus en plus profondément, ivre d’avoir enfin le droit d’accéder à l’endroit ultime de ton intimité.

Je ne me trompe pas en affirmant que jamais avant cet après-midi, personne ne t’avait fait ça ? Et que tu ne t’attendais pas, ce matin, en te levant, à découvrir en ce 16 septembre 2015, ce truc de dingue, et encore moins par l’œuvre de la langue d’un garçon ?

Toi qui as voulu d’abord me retenir parce que, j’imagine, dans ta tête « il n’y a que les pédés qui aiment ça », dès l’instant où tu y as goûté, tu as aimé, et pas qu’un peu.

Tes deux mains voulaient me repousser, elles veulent désormais me rapprocher. Elles se posent sur ma tête, tes bras exercent une pression de plus en plus forte, violente, animale pour que mon visage et ma langue s'enfoncent encore plus en toi. Tu y vas tellement fort que j'ai presque du mal à respirer. Pourtant, cela me chauffe à bloc.

Alors, je n'ai plus qu'une envie, celle de te faire jouir du cul, p’tit branleur sexy !

Ma langue se déchaîne, te sentir prendre ton pied à fond est comme une drogue qui mène vite à l’addiction. C’est une escalade de plaisir et d’excitation. Des spasmes violents secouent ton beau corps, notification inconsciente de la tempête de nouvelles sensations qui fait des ravages dans ta tête.

J’y vais comme un fou, encouragé par la vision que tu m’offres, ton torse allongé à l’horizontale sur le canapé, tes pecs et tes abdos saillants ondulant au rythme de ta respiration haletante, tes couilles bien pleines et ta queue raide, ton gland flirtant avec ton nombril, suintant une petite goutte brillante provoquée par une excitation hors normes. C’est l’image d’un bonheur absolu. Le tout, à quelques centimètres à peine de mes yeux.

L’une de tes mains finit par quitter ma nuque et atterrir sur ta queue. Tu commences à te branler pendant que je te bouffe le cul. On dirait bien que ma petite astuce coquine t’a donné une envie furieuse de jouir ? Est-ce que j’ai réussi, ça, moi, « l’espèce de pédé » ?

C’est lorsque je sens ton corps se raidir, lorsque je t’entends pousser un râle profond de satisfaction, lorsque je sens ton orgasme débouler, c’est à cet instant que j’ai ma réponse.

Lorsque je lève la tête, un spectacle magnifique se présente à moi. Tes giclées parsèment tes pecs et tes abdos, jusqu’à ton cou.

Nos regards se rencontrent. Et là j’ai la certitude que tu as envie de la même chose dont j’ai envie.

Polir ton gland, ne pas laisser une seule goutte de ton nectar de mec, profiter de cette main que tu me tends, comme un ordre silencieux, comme une évidence, lécher tes doigts gluants de ce jus brûlant de p’tit branleur. De là, démarrer un merveilleux voyage des sens, un voyage qui se poursuivra vers tes abdos, qui remontera ensuite vers tes pectoraux, sans oublier de s’attarder autour de tes tétons bien saillants. Lécher ta peau douce, ton torse tiède, m’enivrer de ton odeur, lécher, savourer, apprécier, avaler avidement toute trace brillante de ton orgasme.

La raison a tendance à s’éclipser face aux envies primaires suscitées par un mec comme toi, réaction animale à la testostérone.

Le fantasme est si fort, si puissant, si excitant, je le devine à ton regard qu’il l’est tout autant dans ma tête que dans la tienne.

Et pourtant, ce fantasme restera un fantasme. Tout comme ça le restera celui qui me hantait juste avant que tu jouisses, celui de te laisser te décharger dans ma bouche et avaler direct ta virilité, ta jeunesse, ta sexytude, ton insolence.

C’est frustrant, c’est râlant, c’est rageant. Mais le fait est que je ne te connais pas, mec. Qui sait où un p’tit queutard de ton espèce a pu laisser traîner sa belle queue dans une ville aux mille tentations comme New York.

Alors, bien que l’ivresse des sens (je n’ai toujours pas joui) m’inspire des idées débridées, une petite voix de trentenaire me dit qu’il vaut mieux assumer une petite frustration plutôt que risquer une grosse infection.

Je me contenterai alors de survoler ton paysage anatomique à très basse altitude avec mon nez, pour m’enivrer de cette odeur de nectar de jeune mec, tout en me faisant violence pour empêcher ma langue de s’en délecter. C’est une odeur forte et douce à la fois, elle est à l’image de ton regard, de ta voix, de tes attitudes de jeune mâle, de toi. Cette odeur, c’est tout toi, du « pur jus » de p’tit con.

Tu pars fumer à une fenêtre. Appuyé au rebord, ta cigarette au bec, le regard perdu dans l’immensité du paysage urbain, tu me fais penser à un autre gars, cigarette au bec, appuyé au parapet de sa terrasse, une terrasse si lointaine dans l'espace et dans le temps. Lui aussi, lorsqu'il avait joui, il avait besoin de ce petit plaisir faisant écho – ou le prolongeant d’une certaine manière – à celui que je venais de lui offrir.

Lorsque tu écrases ton mégot, lorsque tu te retournes, je vois dans ton regard que tu n'en as pas eu assez. Je le vois à ta queue que tu en as pas eu assez. Lui non plus il n’en avait pas eu assez, il n’en avait jamais assez. Heureuse jeunesse !

Je te regarde avancer vers moi, impatient et excité de découvrir ce dont tu as envie maintenant. Tout comme en ce lointain jour de mai, avec lui.

Tu passes à côté de moi, sans un mot, tu te diriges vers le couloir.

— C’mon, follow me ! je t’entends lancer.

Mais oui, je vais venir avec toi je te suivrais même en enfer, maintenant que j’ai la chance d’accéder à ta virilité !

Je te suis, tu te diriges vers ma chambre. Tu rentres, je rentre derrière toi. Je n’ai pas le temps de fermer la porte, tes mains me saisissent déjà, je me retrouve allongé sur le lit. Je te regarde et je sais que tu as à présent envie de me défoncer. Tu me laisses tout juste l’occasion d’enlever mon short et mon boxer, tu me retournes comme une crêpe. Tes gestes ont la précipitation de l’excitation bien avancée.

Je me trouve allongé sur le ventre, face à la porte glacée du placard. Je te vois dans le miroir, je te regarde en train de grimper sur le lit, derrière moi, je vois ta queue tendue avancer vers mon entrejambe. Je sais que t’as envie de me baiser, de défouler sur moi ce rut que j’ai provoqué en toi.

Tu viens en moi, sans te protéger. Une partie de moi est en alerte rouge, elle tente de me prévenir sur le niveau de risque et d’inconscience de la situation. Mais une autre partie de moi crève d’envie de s’abandonner à l’un des désirs les plus brûlants enfouis en moi, un désir inassouvi depuis la dernière fois où j’ai fait l’amour avec Jérém, il y a bientôt huit ans, celle de me laisser remplir par le jus d’un si beau garçon. Alors, je te laisse faire, je suis fou, je me laisse faire.

Je tente de réconcilier les deux parties en conflit dans ma tête en me disant que je te laisserai juste faire pendant un moment, et que je te demanderai de sortir et de passer une capote avant de jouir.

Je te laisse commencer à coulisser en moi, à me tringler, sans rien savoir de toi, sans savoir si tu es clean, sans savoir à quelle « distance » se situe ton orgasme. Tu pourrais très bien jouir très vite, et mon raisonnement fallacieux ne me protégera pas des risques que j’aurai pris.

De toute façon, je sais très bien que lorsque le plaisir sera enclenché, je n’aurai pas le courage ni l’envie de l’arrêter. Que je n’aurais qu’une envie, d’aller jusqu’au bout, et de te laisser te vider les couilles dans mon cul.

Te sentir coulisser en moi, me sentir possédé par toi, p’tit branleur sexy, dominé par ta virilité et tes envies, c’est pour moi un bonheur indicible. Tout mon corps est embrasé par une excitation que je n’ai pas ressentie depuis des années. Ta queue me remplit à merveille, elle m’offre le plaisir physique. Mais ton image dans la glace – ta belle petite gueule crispée par l’excitation, ta casquette toujours vissée sur ta tête, ton torse et ta chaînette ondulant au gré de tes coups de reins, ton attitude de jeune mâle en quête de son seul plaisir, un mâle qui ne vas pas me lâcher tant qu’il ne se sera pas vidé les couilles – déclenche en moi le plaisir ultime, un plaisir purement mental, le plus puissant de tous, celui du mec qui aime se sentir « l’instrument » du plaisir d’un beau mâle. Jouir avec tout mon corps et tout mon esprit, peu de garçons ont su m’offrir ce bonheur suprême.

Tu prends appui sur mes épaules pour donner plus de puissance à tes coups de reins. Lorsque tu te penches un peu plus sur moi, je sens le contact léger de ta chaînette longue et fine entre mes omoplates. Soudain, je suis rattrapé par le souvenir d’un autre miroir, d’une autre chaînette, plus courte, plus épaisse, mais tout aussi sexy.

« Ouvre les yeux, putain, et regarde ce qui t'arrive, regarde comment tu te fais baiser, comme une pute ! ».

Décidément, il avait le sens de la formule pour me faire bander.

Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te laisser jouir en moi, beau Justin !

Heureusement, j’ai toujours une capote sur moi. Tu tiques un peu, mais tu finis par te résoudre à la passer avant de revenir en moi et recommencer à me pilonner.

Je n’ai pas à attendre longtemps avant d’entendre à nouveau ton râle de mec tentant d’apprivoiser son orgasme. Le reflet du miroir me montre ton corps secoué par l’explosion de ton plaisir de mec. Ta tête part vers l’arrière, ton torse se bombe, ton bassin ondule frénétiquement. Tu jouis.

Et moi, j’ai envie de pleurer. Y-a-t-il quelque chose de plus fabuleusement beau que de voir un mec comme toi submergé par le plaisir qu’il a atteint en coulissant en moi ?

Un instant plus tard, tu t'abandonnes sur moi de tout ton poids, la respiration bruyante, le rythme cardiaque très rapide. Comme lui, tu restes immobile pendant quelques instants, la queue toujours raide, toujours enfoncée en moi, tu récupères de « tes émotions ».

Lorsque tu te déboîtes de moi, je me retourne instinctivement, car j’ai besoin d’être rassuré. J’ai besoin de savoir que la capote est toujours sur ta queue et qu’elle a résisté à ta fougue de jeune étalon. Ma mésaventure avec Benjamin il y quelques années résonne toujours en moi, à chaque fois que je me fais prendre. Tout va bien de ce côté-là, je suis rassuré.

J’ai quand même la forte impression que si je t’avais laissé faire, parti comme tu étais parti, fougueux, excité, impétueux, débordant de testostérone bouillante, toi tu aurais été au bout, tu m’aurais joui dans le cul. Tu n’es vraiment qu’un sale gosse, appartenant à cette génération qui semble ignorer le B.A.BA des bonnes pratiques en matière de sexe, une génération qui n’a pas vécu l’hécatombe du SIDA dans les années ’90, une génération qui n’était pas encore là quand Freddy Mercury n’était déjà plus là. Une génération qui, encouragée par l’alibi du PrEP, la fausse conviction que la trithérapie est une promenade de plaisir, grandit dans une désinformation qui lui fait imaginer que le SIDA n’est guère plus grave qu’un rhume, s’autorisant par conséquent une insouciance dans les pratiques sexuelles qui traduit à la fois un défaut flagrant de respect de soi et une attitude criminelle envers l’autre.

Pour peu que, comme de nombreux petits cons de ton espèce et de ton âge, tu te berces dans la fausse illusion que tremper la queue dans un cul inconnu ça ne représente pas de risque pour toi, tu ne voyais certainement pas le problème.

Il m’a fallu faire face à ta fougue, à ton impatience, cette nouvelle impatience de jouir amenée par la découverte de nouveaux plaisirs. Il m’a fallu en même temps lutter violemment contre mon envie viscérale de recevoir en moi la décharge virile d’un p’tit con comme toi.

Mais j’ai quand même réussi à imposer ce bout de caoutchouc grâce à qui, en te regardant t’en débarrasser, le réservoir bien rempli, avant de le coiffer d’un petit nœud, je peux terminer de me branler et jouir le cœur léger.

Dans les rues de New York.

Une demi-heure et une douche plus tard, je me balade à nouveau dans les rues de New York, mon entrejambe me rappelant à chaque pas le bonheur de m’être fait sauter par toi, bel inconnu prénommé Justin.

L’heure du concert approche. Je me dirige vers le Madison Square Garden à grand pas. Dans mes écouteurs, les chansons de l’album « American Life ». Elles me ramènent à Capbreton, pendant sa convalescence, après son accident au genou.

L’excitation monte en flèche lorsque j’aperçois la foule qui se presse devant les entrées. Et ça me fait chaud au cœur. Madonna a beau ne plus vendre autant de disques qu’à la grande époque, ne plus passer en radio, faire des choix artistiques qui ne font plus l’unanimité, changer d’apparence et pas toujours dans le bon sens, abuser du bistouri. Après trente ans de carrière, elle demeure néanmoins une bête de scène capable d’aligner en quelques mois plus de 80 dates sur quatre continents, une icône pop capable d’attirer à elle près de deux millions de fans disposés à engager des sommes considérables pour la voir en vrai.

Comme d’habitude, elle se fait attendre. Le public l’appelle, se chauffe tout seul. Entre agacement et impatience, les fans n’en peuvent plus.

Lorsque l’intro vidéo démarre enfin sur des percussions aux basses rutilantes, lorsque les danseurs déboulent sur scène avec des costumes qui semblent sortis tout droit de l’armée des soldats de terre cuite de l’empereur Qin, voilà, la salle est en délire.

Mais lorsqu’elle apparaît enfin, enfermée dans une cage à 20 mètres du sol, la salle s’embrase carrément. On la retrouve comme on retrouverait une amie qu’on ne voit que très rarement, mais avec qui la communion spirituelle demeure intacte, comme si on s’était quittés la veille. Une amie avec qui on aurait fait les quatre cents coups, avec qui on partage d’innombrables souvenirs. Des souvenirs communs, ses chansons, auxquels chacun d’entre nous en accroche d’autres plus personnels. Une amie à qui on pardonne tout ou presque, car elle ne nous a jamais laissé tomber.

Les nouvelles chansons se mélangent aux anciens tubes incontournables. La puissante « Iconic » fait l’ouverture du show, « La vie en rose » s’invite dans la playlist et l’incontournable « Holiday » clôt la grande messe, comme à chacune de ses tournées.

Ses tenues se sont rallongées, elles sont plus couvrantes que par le passé. Les années ont passé, la Star ne souhaite plus montrer autant d’elle qu’auparavant. Pour entretenir le mythe, il vaut mieux parfois se montrer discrète. Niveau danse, la souplesse est moindre, l’assurance d’antan vient un peu à manquer. Dans les précédentes tournées, on avait l’impression, car l’illusion était savamment entretenue, que tout ce qu’elle faisait, danse, présence scénique, n’était qu’un jeu d’enfant accompli presque sans effort, qu’elle en avait toujours sous le champignon, qu’elle aurait pu faire encore mieux si seulement elle l’avait voulu. Désormais, on a l’impression qu’elle est à fond sur le champignon, qu’elle atteint ses limites. On voit qu’elle donne tout, comme elle l’a toujours fait sur scène, mais qu’elle ne pourrait pas donner plus. Et, surtout, qu’elle ne peut plus donner autant qu’avant. Elle en devient touchante.

Pour son dernier album, elle nous a tous un peu perdus, fans de la première heure et grand public, avec ses nouvelles productions et sa promo en demi-teinte, mais le show qu’elle nous offre est fabuleux, elle se rattrape de façon grandiose.

Car sa plus grande force, c’est sa présence, cette présence qui traverse les décennies, et ma vie, et qui en constitue l’un des rares éléments de stabilité, comme un repère, au milieu des tempêtes, et même de la plus grandes de toutes, celle qui m’a mis à terre il y a désormais presque huit ans, lorsque Jérém est sorti de ma vie.

Je sors du Madison les yeux pleins d’étoiles.

Il n'est que minuit, et la nuit new-yorkaise semble si jeune et si pleine de promesses. Tout grouille autour de moi, les gens, les rues, les voitures, les bruits de la ville, les enseignes clignotantes et les écrans géants illuminant Times Square comme en plein jour.

Je regarde la foule circuler autour de moi et, une fois de plus, je suis comme étourdi par toutes ces occasions, toutes ces rencontres possibles, toutes ces vies qui se croisent, qui s'effleurent sans que les destins se rencontrent. C’est la foire des occasions, des occasions manquées. Je me dis que, peut-être, dans toute cette foule, deux êtres faits l’un pour l’autre passent à côté l’un de l’autre sans se voir, comme dans un Mahjong avec beaucoup trop de tuiles.

Je ressens comme un état d’ivresse, j’ai l’impression de percevoir toute l’énergie de vie de la foule, une énergie qui semble se propager à travers le sol, courir dans les rues, sur le bitume et irradier en moi, comme si j’étais connecté avec tout ce qui est vivant.

Je suis à New York et j’ai l’impression que je ne me suis jamais senti aussi vivant. Je suis cueilli par une espèce d’immense euphorie. Dans cette ville immense et étrangère, tout semble tellement possible, y compris apprendre à vivre avec un passé douloureux, avec le manque, le déchirement, le deuil impossible.

Oui, la nuit est jeune, et il y a plein d'endroits où je voudrais aller. Des bars, gays, ou pas. Une partie de moi a envie de savourer tout ce qu’est capable d’offrir la Grande Pomme.

Je marche pendant une heure, sans arriver à me décider à franchir l’une ou l’autre des entrées en dessous d’enseignes toutes plus clignotantes et criardes les unes que les autres.

Le fait est qu’une force irrépressible, irrésistible, violente m’entraîne vers toi, P’tit branleur sexy.

Je suis rentré au Madison en pensant à toi, p’tit con, à ce que tu m’avais fait une heure plus tôt.

Je suis sorti du Madison toujours en pensant à toi, à cette furieuse envie de recommencer ce que tu m’as fait quelques heures plus tôt.

Et là, pendant que je marche dans les rues de New York, alors que chacun de mes pas m’apporte toujours l’écho de ta venue en moi, j’ai encore furieusement envie de toi, un peu plus à chaque instant, à chaque pas.

J’ai envie de rentrer, envie de savoir si tu es encore levé si tu as envie de recommencer. Au fond de moi, je n'arrive même pas à croire que c'est arrivé. Au fond de moi, je sais que je vais finir seul à me branler dans ma chambre et que j’aurais gâché ma première nuit à New York. Dans le doute, je passe acheter des capotes dans une pharmacie. Et je viens à ta rencontre, beau Justin.

A l’appart, le séjour est plongé dans le noir. Enfin, dans le noir comme peut l’être un appart à New York avec une énorme baie vitrée laissant filtrer les lumières de toute une ville.

Pendant que je me perds dans la contemplation de cette immense fourmilière étincelante, je remarque un reflet de lumière bleutée et nerveuse d’un écran venant du couloir.

Je suis le reflet, jusqu’à l’entrebâillement de la porte de ta chambre. Te voilà, p’tit con sexy, allongé sur ton lit, toujours torse nu, devant ta télé, les yeux et les doigts rivés sur ton portable. Tu ne m’as pas entendu rentrer, tu ne m’as pas vu en train de te mater. J’adore cet instant où je te contemple sans que tu en sois conscient.

La simple vue de ton corps provoque en moi des frissons géants. Quand je pense que je me suis tapé ça, je suis toujours sur le cul. J’ai envie de pousser la porte et te sauter dessus sans attendre.

Et là, tu tournes ta tête et tu captes enfin ma présence. Tu me fixes pendant un instant. Tu sais que je te désire au-delà du raisonnable, tu sais que tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Tu me souris, triomphant, et tu baisses ton short et ton boxer.

If I'm smart then I'll run away/Si j'étais futée je m'enfuirais

But I'm not so I guess I'll stay/Mais je ne le suis pas alors je pense que je vais rester

Tu as envie de tirer un dernier coup pour bien dormir, c’est ça ? Et bien tu l’auras ton dernier coup !

Quand je pense que tu ne voulais pas coucher avec un mec et maintenant c'est toi qui m’offres ta queue de ton propre chef !

Je m’approche de toi et tu éteins la télé. La chambre est désormais plongée dans un noir presque total. Je viens te sucer en m'orientant à ta respiration, à la chaleur de ton corps, à l’odeur de ta teub. Te sucer dans le noir, c’est très excitant. Dans le noir, ton plaisir, mon plaisir, tiennent dans des sensations autres que visuelles, des sensations tactiles, olfactives, auditives, gustatives. C’est une expérience originale, intense, excitante.

Je te suce comme un fou, je te suce pour te faire jouir comme un malade, et dans ma tête la bataille fait rage entre l’envie violente de te laisser jouir dans ma bouche, de goûter enfin à ton jus de mec, de t’avaler, et une crainte des plus rabat-joie, celle justement de recevoir tes jets par surprise, et de m’en inquiéter après coup.

Le conflit est sanglant, mais de courte durée. Je ne saurais jamais si je t’aurais avalé ou pas car, toi, p’tit con, tu as d'autres projets.

Tu t'allonges sur le lit, à plat ventre. Je sais ce que tu veux, tu veux que ma langue vienne encore te faire plaisir là où personne n’avait eu accès avant cet après-midi.

Je m’exécute avec un bonheur immense, je m’exécute pour te faire plaisir, pour me faire plaisir. Je m’exécute jusqu’à que tu me montres que tu as envie d’autre chose.

Je te regarde, p’tit con sexy, à quatre pattes sur le lit, les fesses cambrées, la casquette toujours vissée à l’envers sur ta tête, m’offrant ton cul sans vergogne.

T’as envie de te faire baiser, hein ? Est-ce la première fois pour toi, ou bien t’as déjà laissé un autre p’tit con de ton espèce être ton maître sexuel ? Est-ce que tu brûles d’envie d’aller à la découverte de l’inconnu ou bien tu sais exactement où tu t’aventures ? Est-ce que tu réclames de te faire mettre, en profitant d’avoir un pédé sous la main, et en toute connaissance de cause du plaisir que tu vas en retirer ?

P’tit con, est-ce que tu as déjà ressenti ce doute intérieur face à cette envie te demander si tu vas vraiment aimer, comment tu vas gérer le regard de l’autre, comment tu vas te sentir au plus profond de toi-même, après ? As-tu déjà ressenti la crainte de te faire happer par ce plaisir, d’en devenir dépendant à la première prise comme pour une drogue, la crainte de te laisser entraîner dans un tunnel sans retour ? Ou bien, ce doute c’est aujourd’hui que tu vas l’affronter ?

J’ai un peu de mal à venir en toi, je dois m’y prendre à plusieurs reprises, composer avec les réticences de ton trou, et tes grimaces de souffrance. La sodomie est un plaisir qui se mérite. Mais je finis par trouver le moyen de me glisser en toi.

A présent, ton corps tout entier ondule, frissonne, demande, aspire au contact d’une autre virilité que la tienne. Tu implores un plaisir que tu méprisais jusqu’à il y a peu, et que tu mépriseras peut-être à nouveau dans quelques minutes, un plaisir que tu regretteras, ou auquel tu auras pris goût. Ce qui est certain, dans l’instant présent, c’est que ce nouveau plaisir te rend tout simplement dingue.

Quant à moi, le simple fait de te voir dans cette position, dans cet état, de sentir ton trou enserré autour de ma queue, de réaliser qu’il m’est donné l’opportunité de posséder un p’tit con de ton espèce, tout ça me paraît tellement irréel !

Que de chemin parcouru, beau p’tit con, en à peine quelques heures, toi, le mec qui n’aime(ait) que les nanas !

Est-ce qu’on peut imaginer assister à quelque chose de plus dingue que cette image, ce genre de p’tit con, de p’tit mec sexy, macho, arrogant, fier de sa queue, à quatre pattes sur un lit, en train de se faire baiser ?

Mes coups de reins sont toujours en retenue, je te ménage bien sûr. J’ai envie de passer à la vitesse supérieure, mais je ressens quand même des sensations magiques en me stabilisant sur cette douce vitesse de croisière.

Une vitesse qui finit néanmoins par se révéler insuffisante, puisque à un moment je t’entends balancer sèchement, la voix étranglée par un mélange de plaisir et d’excitation, de frustration et d’agacement :

— Fuck me harder... go on, go on !

Ah, putain c’est bon de baiser avec l’audio en anglais, d’entendre de ta bouche quelque chose comme « Baise-moi plus fort, vas-y, vas-y ! » !

Tes mots m’encouragent, me donnent confiance. Là, je sais que je peux y aller franco, et je commence à te pilonner vigoureusement, de plus en plus vite, je te martèle sans ménagement. Mes cuisses claquent contre tes fesses, mes couilles frappent ton entrejambe.

Et toi, p’tit con, tu assumes, tu encaisses, et tu en redemandes.

— Harder, harder !

Tu en veux davantage, et je ne sais même pas si je pourrais te donner davantage. J’ai l’impression que je suis à fond, que je me donne à fond, je te cartonne avec toute la puissance dont je suis capable, m’approchant très vite de l’orgasme. Je te pilonne sans me retenir, je te pilonne sans plus m’occuper de toi, tout concentré sur mon plaisir qui monte, qui monte, qui monte…

— Je vais venir, je te préviens, alors que mon premier jet se love déjà dans la capote.

Ta seule réponse est un silence ponctué par tes halètements profonds et rapides.

Je viens de jouir et je me sens vidé de toute énergie. L’excitation me quitte rapidement et mon corps ne réclame désormais qu’un repos mérité. J’ai juste envie de me déboîter de toi et de m’allonger sur le lit pour retrouver mes esprits.

Mais c’est compter sans toi. Car tu vois les choses bien autrement.

Je n’ai pas le temps d’atterrir de mon orgasme, ni même de retirer ma capote, que déjà tes mains m’attrapent, me retournent, me plaquent sur le matelas à la place qui était la tienne une seconde auparavant. J’entends le bruit du déchirement d’un petit emballage. Un instant plus tard, tu t'enfonces en moi, et tu me baises comme un animal plus en rut que jamais, presque avec rage. Comme si tu te vengeais, comme si tu me punissais désormais pour t’avoir fait l’affront de te faire jouir du cul. Comme si tu voulais remettre les pendules à l’heure, et rétablir la primauté de ta virilité.

Regrettes-tu déjà ? Ta virulence est-elle une sorte de catharsis ? Ou bien, juste l’effet d’une excitation incontrôlable apportée par ce nouveau plaisir ?

Quoi qu’il en soit, j’adore cette saillie sauvage, rageuse, absolue, inouïe, féroce, furieuse. Une saillie qui ne dure, hélas, pas très longtemps, car tu ne tardes pas à venir, à te décharger en limant mon cul au fer rouge.

Jeudi 17 septembre 2015.

Lorsque je me réveille le lendemain matin, il est déjà presque 11 heures. Il fait un temps magnifique, et déjà depuis le couloir, je réalise que l’appart baigne dans une lumière presque aveuglante.

En tendant l’oreille, j’entends des bruits connus, des coups de feu, des cris, des ordres, des explosions, des bruits typiques de ce jeu vidéo à la con que toi, beau Justin, sembles affectionner tout particulièrement. Enfin, je devrais plutôt parler de ce jeu comme d’un chef d’œuvre. Depuis qu’il m’a permis d’accéder à ta magnifique queue du bogoss new-yorkais, je n’arrête pas de lui trouver des vertus insoupçonnées.

Je te rejoins dans le séjour. Je suis heureux de te retrouver, beau Justin.

— Morning ! je te lance, aveuglé autant par la clarté qui se déverse par les baies vitrées, que par la beauté ravageuse de ton torse toujours rigoureusement nu, par l’insolence de ta jolie petite gueule, par l’attitude nonchalante de ton corps affalé sur le canapé, par cette putain de casquette à l’envers qui décidemment ne te quitte jamais, et par le souvenir toujours bouillonnant de nos ébats de la veille. Ça me paraît toujours irréel, et pourtant !

— Hi ! tu me réponds, sans quitter l’écran des yeux, tout en me tendant une manette.

Euh… de bon matin, avant le petit déj… je ne suis pas sûr que ça va le faire…

Mais je joue quand même. Après tout, je te dois bien ça, beau p’tit con.

Au bout de quelques minutes, je me rends compte que je suis à la ramasse. Ton score est deux fois plus important que le mien. Il faut dire que tu ne joues pas franc jeu. Tu utilises des armes non conventionnelles pour distraire l’adversaire que je suis. Ton torse dénudé est une pure provocation, surtout après ce qui s’est passé la veille. Tu es vraiment un petit démon déguisé sous des allures de bogoss.

Comment veux-tu que je marque des points alors que je n’arrive pas à cesser de mater tes abdos, tes pecs, les poils de ton chemin du bonheur indiquant la direction de ce sexe que je rêve de reprendre en bouche ? Et je ne parle même pas de ton deo p’tit con qui se dégage insolemment de ta peau !

Je joue vraiment trop mal, j’enchaîne les erreurs, les ratés. La vie de mon avatar est désormais en danger. Je joue tellement mal, qu’à un moment tu finis par mettre le jeu en pause et par me balancer :

— But what the hell are you doing ?

Ton sourire ravageur et coquin au coin de l’œil, au bord des lèvres, me rend fou de désir.

— Qu’est-ce que je fais ? Je n’ai pas envie de jouer. J’ai juste envie de toi, mec.

Je balance ma manette sur le fauteuil à côté et je me glisse entre tes cuisses.

Dès que ton gland se présente devant mes yeux, à portée de ma bouche, je te suce. Je te suce avidement, je te suce alors que toi, p’tit con, tu as redémarré le jeu.

Ainsi, pendant que tu manies ta manette avec dextérité, moi c’est ta queue que j’essaie de manier avec dextérité. A chacun les jeux qui lui siéent le mieux.

Je te suce depuis un bon petit moment déjà, lorsque j’entends la machine annoncer : « Game Over », suivi par un : « Shit ! » sortant de ta bouche, sur un ton plutôt agacé.

— Tu m'as fait perdre, tu lâches, irrité.

— Plains-toi je tente de te décrisper, tout en obligeant mes lèvres à quitter momentanément leur bonheur.

— Tu m'as fait perdre ! je t’entends insister, sur un ton presque accusateur.

Baiser avec des petits cons, ça a aussi ses inconvénients.

— Peut-être, mais je pense pouvoir me rattraper en te faisant jouir à un point tel que tu vas oublier ton jeu à la con !

— T’as intérêt ! tu t’exclames, l’attitude du mec qui considère que son plaisir est un dû.

Tu as vraiment une sacrée tête à claques, mais tu es tellement, tellement, tellement bandant !

Vendredi 18 septembre 2015.

Le lendemain matin, à mon réveil, l’appart est plongé dans le silence le plus total. Pas de bruits de coups de feu, d’explosions, pas de cris venant d’un jeu vidéo « passionnant ».

En ce jour de mon départ de New York, l’appart semble désert. Ta présence me manque. Je te cherche. Tu n’es pas dans ta chambre, j’aperçois ton lit vide dans l’entrebâillement de la porte. Tu n’es ni aux toilettes, ni dans la salle de bain, ni dans le séjour. Tu es où mon beau p’tit con ?

La nuit dernière tu m’as encore baisé comme un Dieu, et je ressens l’écho de tes coups de reins à chaque pas. J’ai besoin de te dire au revoir, avant de partir à l’aéroport.

En attendant, je me fais couler un café et je profite longuement du spectacle qui s’offre à moi, et rien qu’à moi, cette vue imprenable sur la verticalité de la ville baignant dans la lumière du matin.

Mais l’heure tourne, et le moment vient où je suis vraiment obligé d’y aller, sous peine de rater mon avion.

Je ne peux pas m’imaginer partir sans te revoir une dernière fois, après tout le plaisir qu’on s’est donné. Mais au fond c’est peut-être bien ainsi. Peut-être que toi non plus tu n’avais pas envie de me dire au revoir. Tu as peut-être raison. Pas de toi à l’appart, pas d’au revoir, pas de situation gênante. Il est parfois moins douloureux d’arracher un pansement d’un seul coup que de tenter de le décoller par petits bouts.

Je laisserai un commentaire positif sur Airbnb, « Très bon concept que ce B&B, Bed&Bite ».

Je m’apprête à quitter l’appart, lorsque la grande porte d’entrée s’ouvre. Et toi, p’tit con, tu es là, devant moi, tu portes un t-shirt blanc qui te va comme un gant, à l’échancrure vertigineuse, un t-shirt ressemblant en tout et pour tout à celui du selfie dans l’annonce. Et, bien sûr, ta sempiternelle casquette à l'envers vissée très haut sur la tête.

Tu refermes la porte derrière toi. Tu ne me dis même pas bonjour. Moi non plus, d’ailleurs. On se regarde, on se comprend.

Dans tes yeux, toujours cette bonne flamme lubrique que tu n’avais pas à mon arrivée, et qui ne t’a plus quitté depuis 48 heures. Ta main caresse déjà ta queue par-dessus le short. Sacré petit allumeur qui a définitivement pris goût aux plaisirs entre garçons ! Tu bandes, mec, tu as envie d’un petit cadeau d’au revoir, d’une dernière bonne petite pipe.

Tu en as envie, et moi je ne peux pas résister, quitte à me mettre en retard pour l’avion.

Putain, tu me fais un effet, mec, ça fait tellement longtemps que je n’ai pas ressenti ça pour un garçon. Je crois que je n’ai ressenti cette envie furieuse, déraisonnable, ravageuse, qu’une seule autre fois dans ma vie.

Tes épaules appuyées contre la porte d’entrée, le bassin en avant, les jambes légèrement écartées. Et moi, à nouveau à genoux devant toi, engagé dans une dernière, intense, longue, mémorable pipe.

Putain, qu’est-ce que t’es sexy avec ce t-shirt blanc ! Ça décuple mon envie de te sucer. Et lorsque tu le soulèves et tu le coinces derrière ta nuque, là, je deviens dingue. A cet instant, il n’y a plus d’avion, il n’y a plus de vie ou de taf qui m’attendent à Toulouse. A cet instant précis, mon seul but est de te faire jouir.

I looked into your eyes/J'ai regardé dans tes yeux

And my world came tumbling down/Et mon monde s'est effondré

You're the devil in disguise/Tu es le démon déguisé

That's why I'm singing this song/Voilà pourquoi je chante cette chanson

Tes mains retiennent très fort ma tête, tu me cartonnes la bouche, ta queue m’étouffe. Quel plaisir de contribuer à faire de toi un petit macho fier de sa queue, et quel bonheur de sentir en toi ce nouveau feu que j’ai allumé de ma main, de ma bouche, de mes fesses, et même de ma queue.

— Putaaaaaaaaain de salope, tu vas m’avoir ! je t’entends aboyer.

Ton orgasme secoue ton beau corps de jeune mâle je me fais violence pour obliger mes lèvres à quitter ton manche avant que tes giclées jaillissent de ta queue. Je me fais violence, car ce que je désire plus que tout est de connaître le goût de ta virilité. Et je te fais violence, car je dois forcer pour arriver à me dégager de ton bassin qui ne veut pas reculer, à me dégager de tes mains qui ne veulent pas lâcher prise. Tu crèves d’envie de me voir avaler, je le sais, p’tit con.

Et lorsque ton jus jaillit enfin, de nombreux jets puissants et épais viennent tâcher mon t-shirt.

La puissance de tes assauts, ainsi que ton odeur de jeune mâle, ce sont les derniers souvenirs que je garderai de toi, Petit Dieu à l'insolente jeunesse et à l’impertinente sexytude.

Après avoir passé un nouveau t-shirt, je marche dans la 5th avenue, direction métro-JFK-CDG-Blagnac, tout en savourant une dernière fois la grisante sensation d’être dans cette ville à l’énergie folle. « New York is not a city, it’s a state of mind », glissait Madonna lors d’une précédente tournée.

Au revoir, Madonna, nous nous reverrons lors de ta prochaine tournée, dans un autre pays. Ne tarde pas trop, ok ?

Au revoir, New York, je ne sais pas si je te reverrai un jour. Tu es comme une ivresse qui cueille dès le premier verre, et qui monte à la tête très vite. Mais après t’avoir côtoyée pendant quelques jours, je crois pouvoir dire que si je t’aime, c’est uniquement en tant que touriste. Je crois bien que je ne pourrais pas t’adopter en tant qu’habitant. Ton énergie est bien trop surpuissante pour moi. La ville où je me sens bien est Toulouse, car elle et moi partageons un même rythme, une conception de l’existence plus apaisante et à taille humaine.

Et au revoir à toi aussi, beau Justin. Ou plutôt, adieu. Pour toi, c’est une quasi-certitude, je ne te reverrai plus. Mais je ne t’oublierai pas pour autant. Car ta jeunesse et ta sexytude m’ont bouleversé. Car le plaisir que tu m’as offert m’a ramené aux meilleurs moments de ma vie.